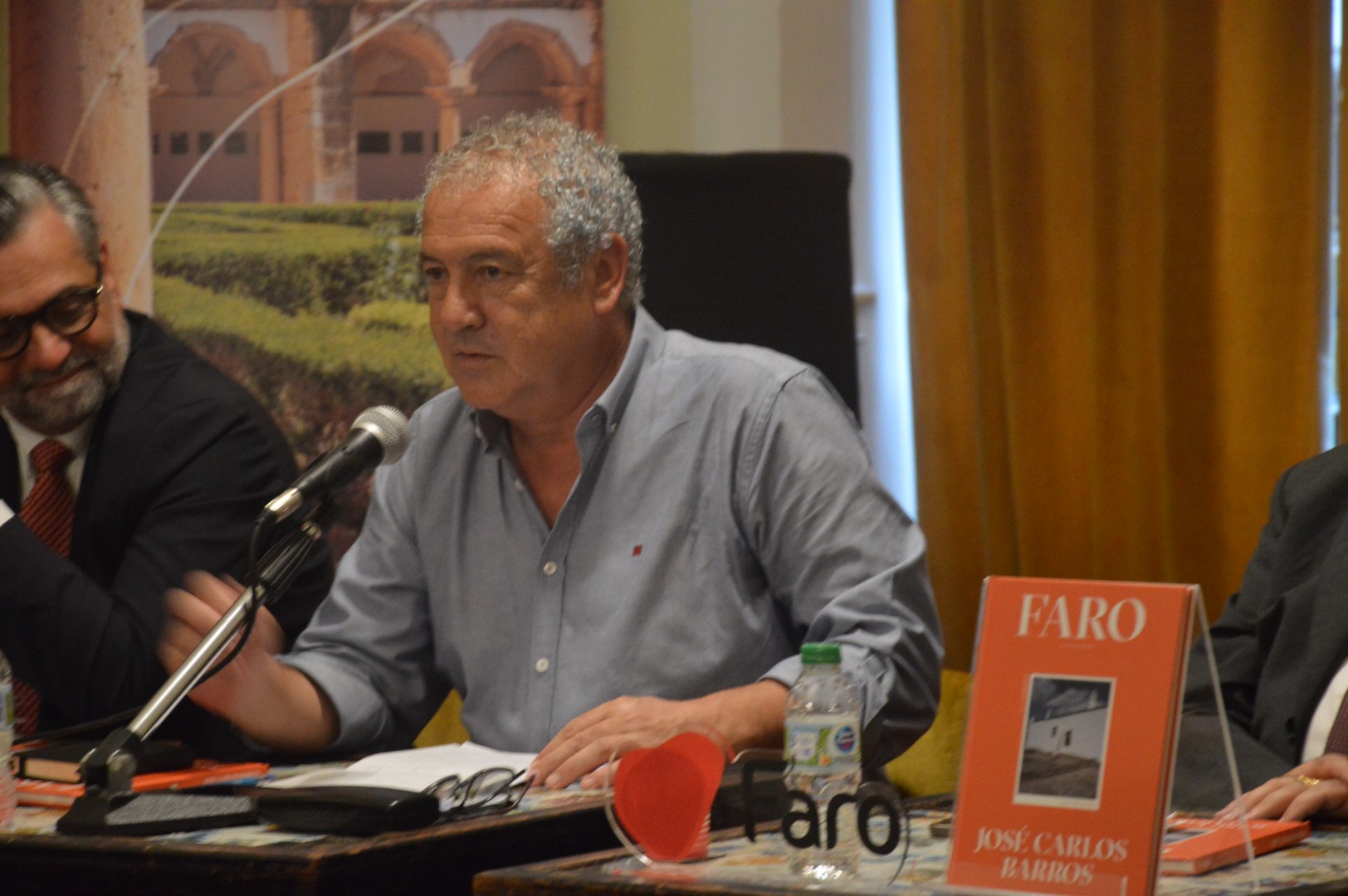

«Os Filhos de Monte Gordo» é o mais recente livro de José Carlos Barros, vencedor do Prémio Leya em 2022, com o seu romance «As Pessoas Invisíveis». Nascido em Boticas (Trás-os-Montes) em 1963, mas a viver no Algarve desde os anos 80, é licenciado em Arquitetura Paisagista pela Universidade de Évora.

Atualmente vive em Vila Nova de Cacela, a escrever, mas também a tomar conta do seu turismo rural, com vários hectares de terrenos agrícolas plantados com figueiras e alfarrobeiras, em regime de sequeiro tradicional. Também se ocupa dos netos, que já são cinco.

José Carlos Barros foi diretor do Parque Natural da Ria Formosa e da Reserva Natural do Sapal de Castro Marim e Vila Real de Santo António (VRSA).

Teve ainda uma passagem pela política, tendo sido vice-presidente da Câmara de VRSA, depois presidente da Assembleia Municipal e ainda deputado, eleito como independente pelo Algarve, nas listas do PSD. Mantém-se como vereador, sem pelouros, na Câmara de VRSA.

A sua carreira literária começou muito jovem, quando escrevia e publicava os seus poemas no DN Jovem. Antes do Leya, que é o mais importante galardão literário em Portugal, venceu por duas vezes o Prémio Nacional de Poesia Sebastião da Gama, bem como outros prémios literários.

«Taludes Instáveis – Poemas Escolhidos», revisitação de doze títulos de poesia, é o seu livro de poesia mais recente, editado em 2024.

O Sul Informação foi falar com José Carlos Barros, a propósito do seu livro «Os Filhos de Monte Gordo», editado pela Fundação Francisco Manuel dos Santos, na sua coleção «Retratos».

O livro fala da ocupação do areal de Monte Gordo, que está referenciada desde há cerca de 600 anos. É aí que se inicia este retrato, que nos leva à descoberta deste território e suas gentes, acompanhando a transformação da povoação piscatória em estância balnear, com o turismo a empurrar os pescadores da zona central do aglomerado para uma periferia de casas de adobe e cabanas de colmo e paus de piteira, sem água, esgotos ou arruamentos, num processo de marginalização territorial, económica e social.

Pelo caminho, há também relatos da fúria do Marquês de Pombal, dos destinos das conserveiras, da moda dos banhos de mar e do alojamento dos turistas, de visitas de Dom Sebastião e Ingrid Bergman. Uma viagem até Monte Gordo, quando na vila ainda existiam mais marítimos do que esplanadas e guarda-sóis.

O local escolhido para a entrevista pelo escritor e poeta não poderia ser mais apropriado: o restaurante da Associação de Pescadores, à beira do areal e na zona onde, há quatro ou cinco décadas, existia o bairro de barracas dos marítimos conhecido como Sertão.

Ali ao lado, em dia de muita ventania e temporal no mar, com os barcos em terra, os pescadores preparavam as redes para mais um dia de faina.

Sul Informação – Como é que surgiu a ideia de fazer este livro «Os Filhos de Monte Gordo»?

José Carlos Barros – Este livro resulta, desde logo, de uma perplexidade, que é a de quem chega de fora, no princípio dos anos 80 e descobre o que era Monte Gordo, que era uma zona, nessa altura, com imensa animação noturna, com imensos bares, discotecas, etc. Mas havia um sítio que era um pequeno território onde não se podia ir, que era um território à parte.

Sempre me fascinou essa ideia deste território à parte, que eu ainda conheci no princípio dos anos 80.

Quando surgiu a oportunidade de escrever sobre Monte Gordo, eu tinha dois objetivos. O primeiro era procurar perceber o tipo de ocupação que houve nestes areais, desde a Idade Média. Como é que se chegou ao aglomerado do Monte Gordo e desde quando é que se pode dizer que existe uma povoação que se chama Monte Gordo.

E, por outro lado, procurar perceber o processo que levou à marginalização social e territorial da comunidade de pescadores e operárias conserveiras.

A Fundação [Francisco Manuel dos Santos] desafiou-me a escrever qualquer coisa sobre o Sotavento.

E eu pensei logo na oportunidade de escrever sobre Monte Gordo. E o ponto de partida foi exatamente esse, sobre o Sertão ou Sultão. Porque os locais dizem mais Sultão até do que Sertão. Embora a bibliografia sempre refira o Sertão.

SI – E esse território do Sertão, o bairro de barracas dos pescadores e das suas mulheres operárias conserveiras, ainda existe?

JCB – O território existe, mas o tipo de ocupação já não tem absolutamente nada a ver. As cabanas e as casas de adobe e esse tipo de urbanismo sem infraestruturas acabou, de facto, nos anos seguintes ao 25 de Abril. Até meados dos anos 80 houve uma completa transformação.

SI – Os pescadores foram viver para outras zonas de Monte Gordo ou ainda se concentram nesse antigo território?

JCB – Embora me pareça que há ainda uma concentração de pessoas que viviam no Sertão e que permanecem nessa área, atualmente isto é indiferente no sentido de que já não há… Já não é um território marginalizado.

SI – Quanto tempo é que demoraste a fazer e a escrever e a preparar este livro?

JCB – Andei um ano de roda disto. Pensava que seria menos tempo, mas, não apenas porque uma ponta puxa outra e uma história puxa outra, tive necessidade de uma grande revisão bibliográfica. Por outro lado, eu queria falar com as pessoas, nem sempre era muito fácil marcar esses encontros, etc., mas queria muito falar com as pessoas.

Muitas vezes nem transparecem no livro essas conversas, mas estas foram muito importantes, porque era fundamental para mim ir sentindo, até criar o sentimento que essas pessoas tinham relativamente ao território e à vida que tinham.

SI – De facto, o livro contém testemunhos que são importantes até para explicar como é que as coisas funcionavam, os termos usados, como era a vida…

JCB – Há um capítulo em que eu queria que, mais nitidamente, se notassem as informações, na primeira pessoa, porque esses testemunhos, inclusive sobre a arte xávega, que já acabou há muito, testemunhos sobre um tempo de pesca artesanal extremamente duro, sobretudo até à motorização das embarcações, e testemunhos das conserveiras, que já não existem.

De facto, esta comunidade do Sertão era, se não em 100%, praticamente em 100%, composta por pescadores e conserveiras.

SI – E quais as principais dificuldades que sentiste, ao preparar este livro?

JCB – É de supor que a pesca neste território seja tão antiga como a ocupação agrícola. Mas, eu queria perceber desde quando. Para não irmos mais longe, fomos a 1242, que é o momento em que temos as primeiras referências escritas do exercício da pesca nesta baía, para perceber que linha condutora podia existir que nos trouxesse até ao Monte Gordo dos nossos dias.

Essa procura de uma linha condutora, ainda por cima numa comunidade que muitas vezes ocupava sazonalmente a praia e, portanto, em determinados períodos, essa ocupação era mais sazonal do que, propriamente permanente, foi, talvez, a maior dificuldade do trabalho e da escolha.

SI – Um aspeto que achei muito relevante é que, praticamente desde sempre – aliás, tens um capítulo em que falas disto -, houve a questão dos espanhóis virem aqui pescar, abusivamente. Tu terminas com o que se passou no ano passado, mas este ano poderá ser igual.

JCB – Sim, é curioso, isso é muito curioso. Enfim, estamos numa zona de fronteira e, portanto, num certo sentido, é normal que estes conflitos existam.

Mas é curioso que, de facto, desde o século XIV, tenhamos testemunhos em permanência sobre o abuso dos pescadores que vêm de fora, sem autorização ou com artes proibidas, a este território.

E que, hoje em dia, na tarde em que aqui estamos, se quisermos falar com os pescadores sobre isso, isto se mantenha, é, de facto, uma curiosidade relevante.

SI – Isso também significa que este mar continua a ser muito rico, apesar de todas as maldades que lhe têm feito?

JCB – Este mar deveria ser absolutamente excecional do ponto de vista da sardinha. Era, certamente, absolutamente excecional.

Se nos lembrarmos que, por volta de 1770, haveria 100 artes xávegas a trabalhar em permanência nesta baía, é um número espantoso. 100 artes xávegas são 300 embarcações. Se pensarmos que cada arte tem uma companha de 33 camaradas, estamos a falar de 3300 pessoas que, diariamente, iriam ao mar.

É um número absolutamente impressionante, que até obrigava a regulamentos para a ordem para se fazerem os lanços das xávegas. E, portanto, era de uma riqueza absolutamente excecional. Essa riqueza em sardinha praticamente desapareceu.

De qualquer modo, no âmbito do atual acordo transfronteiriço de pescas, aparentemente, os espanhóis têm muito mais interesse em vir pescar a este mar do que os nossos próprios pescadores têm interesse em pescar do outro lado da fronteira.

Hoje, o grande conflito resulta, essencialmente, do arrasto. Os espanhóis vêm arrastar bivalves e esse arrasto, supostamente, não respeita a legislação.

Eu falei com o comandante da Capitania, que também fala da dificuldade de apanhar em flagrante delito e, portanto, das dificuldades de fiscalização. Mas, de facto, não serão respeitadas as distâncias à costa. E, portanto, haverá um arrasto abusivo, com destruição das artes de pesca locais, etc, e sobretudo, com essa ideia de agressividade sobre o recurso.

SI – Quem lê o livro, descobre aqui personagens engraçadíssimas, muito interessantes. Tiveste surpresas ao descobrir estas personagens da vida local?

JCB – Apesar do livro ter uma grande componente histórica (não se pode fugir a isso), eu apetecia-me, sempre que possível, contar histórias, porque é a coisa que nos apetece mais quando estamos a escrever. E, portanto, sempre que me aparecia uma personagem que, aparentemente, dava uma história, eu não fugia a isso.

Sabendo que Dom Sebastião veio a Cacela Velha ver as obras de recuperação da fortaleza, que foi, ali, à foz do Guadiana, à então Santo António de Arenilha, e que terá ficado muito descontente com o facto de perceber que a nossa soberania não estava a ser muito afirmada aqui na foz do Guadiana e que até o padre que rezava a missa em Santo António de Arenilha era espanhol.

Perceber que, enfim, num outro contexto, a Ingrid Bergman [atriz sueca, estrela de Hollywood] esteve aqui quatro dias, que foi visitar as casas brancas das Hortas, que foi comprar postais ilustrados para ver os pescadores, quando poderia vê-los ao vivo, andando mais cem ou cento e cinquenta metros.

É por aí, até, que começa o livro, por causa dessa coisa tão estranha de haver uma descrição de um jornal a dizer que ela comprou postais para ver os valorosos pescadores, quando, de facto, ali ao lado, estava o Sertão, onde ninguém ia, que era um sítio à parte, mas era onde estavam verdadeiramente os pescadores, que ela preferiu ver nos postais.

É óbvio que não se resiste à tentação de procurar contar essas histórias.

Por outro lado, também se contam algumas histórias de corsários e de piratas, porque esta zona, desde sempre, e até tarde, penso que até o século XVIII, sempre foi muito sujeita ao corso e à pirataria. E, portanto, esse era também um aspeto que apetecia contar.

SI – E depois há aqueles episódios das famílias locais, que, se formos a ver, ainda são as famílias que cá estão…

JCB – Estão e isso é um bocado sensível (risos). A crise de 1929, a crise da Grande Depressão, da queda da Bolsa de Valores de Wall Street, não teve um grande impacto em Portugal, porque nós não éramos propriamente um país industrializado e exportador. Mas, no Algarve, teve um impacto muito forte, como conto no livro. E é na sequência disso, aliás, que Salazar virá duas vezes ao Algarve. Ele, que não gostava muito de viajar, veio duas vezes ao Algarve em pouco tempo.

E, de ambas as vezes, veio acompanhado de uma pessoa daqui, de um Ramires, que, aliás, Salazar convidaria logo no seu primeiro governo para uma das pastas mais importantes. E com quem definiu um conjunto muito importante de legislação industrial. Uma legislação que marca, num certo sentido, muito daquilo que começava a ser a filosofia do Estado Novo relativamente a uma coisa que até veio a ficar conhecida por Condicionamento Industrial.

E, portanto, essas histórias de Salazar dormir em Vila Real de Santo António, vir a Monte Gordo, onde estava a ser construído o casino, lanchar em casa do Ramires, na Quinta de Cima, em Vila Nova de Cacela, são histórias que, obviamente, não resistimos a contar.

SI – Falaste do casino que, no fundo, era um tipo de equipamento que começou a haver em todas as principais estâncias balneares do país. No Algarve, houve casinos em Monte Gordo, em Armação de Pêra, na Praia da Rocha, até em Carvoeiro. Qual a importância do Casino de Monte Gordo?

JCB – Havia um certo cosmopolitismo que até era superior ao que existe agora. Se bem que os casinos, no princípio do século XX, eram completamente diferentes daquilo que nós entendemos hoje por casino. Eram casas onde a sociedade se ia encontrar.

Aliás, antes do atual casino de Monte Gordo, que é dos anos 30, houve anteriormente, nos anos 20, dois outros casinos em Monte Gordo.

Havia, de facto, um glamour e um elitismo muito especial, que tem a ver com um tempo em que não havia tanta gente como isso com acesso a certos bens e a certas práticas, nomeadamente a prática balnear.

Eu falo muito dessa componente turística porque é também surpreendente ir percebendo esse contraste muito grande que se vai criando, e que é crescente em Monte Gordo, entre o turismo que está a nascer e que, nomeadamente nos anos 20, tem um carácter elitista muito marcado e, simultaneamente, estar a crescer o Sertão, esse território sem infraestruturas, em que uma coisa não é independente da outra.

Ou seja, de facto, a vocação turística de Monte Gordo, que começa a ser afirmada nos anos 20, é mais um fator que leva ao afastamento progressivo das famílias de marítimos desta zona central para essa periferia onde eles iam ficar arrumados.

SI – Pelo que li no livro, enquanto noutros locais houve uma integração mais fácil dos marítimos em profissões ligadas ao turismo, nomeadamente na hotelaria, nos restaurantes, jardineiros, aqui nunca foi assim tão fácil.

JCB – Acabou por acontecer, mas foi um processo lento. Nós temos que ver que este livro chama-se «Os Filhos de Monte Gordo» e, nos Filhos de Monte Gordo, podemos incluir dois grandes grupos: os do Sertão, que são de facto aqueles a quem, pejorativamente, as outras pessoas chamam os cuícos.

E os do Café Roxo, que são também naturais de Monte Gordo, que são famílias de Monte Gordo, mas que vivem territorialmente separados dos do Sertão. Os do Sertão vivem do largo da igreja para poente. Os do Café Roxo vivem da igreja para o outro lado.

Uma das zonas não tem infraestruturas, está completamente à margem daquilo que está a acontecer no resto do território. A outra é uma zona infraestruturada, com pessoas que têm uma integração social fora da comunidade, muitas delas fora da pesca, ou pelo menos fora da pesca artesanal. E portanto há estas duas realidades.

Nos anos 50, o turismo tem já milhares de pessoas ou, pelo menos, mais de 1.600 pessoas em Monte Gordo, e não havendo hotéis, nem havendo pensões, há pessoas que começam a estar interessadas no fenómeno turístico, arrendando as suas casas. E são os do Café Roxo que podem arrendar as casas aos turistas. Não os do Sertão, que continuam a não usufruir absolutamente nada do turismo, porque as suas cabanas e as suas casas de adobe não têm condições para serem arrendadas aos turistas.

Até há exemplos curiosos de pessoas que vivem na zona do Café Roxo, e que, no Verão, arrendam as suas casas a turistas e vão viver para uma casa de família no Sertão durante esse tempo.

Portanto, o fenómeno é diferenciado relativamente a essa integração e aproveitamento do turismo.

De qualquer modo, quando verdadeiramente o turismo cosmopolita começa em Monte Gordo, no dia 1 de agosto de 1960, com a inauguração do Hotel Vasco da Gama, são precisas pessoas com qualificações que não existem nem em Monte Gordo, nem no próprio concelho. E não nos devemos esquecer que, logo a seguir ao Hotel Vasco da Gama, nos três, quatro anos seguintes, há mais uns quantos hotéis que estão a nascer aqui.

Quem vem trabalhar para esses hotéis são pessoas que vêm do Luso, da Figueira da Foz, de Lisboa, de sítios onde havia gente com qualificação.

SI – Nesse início dos anos 60, Monte Gordo foi pioneiro, com a abertura desse grande hotel ainda antes de haver aeroporto em Faro…

JCB – Monte Gordo tem esse marco, que é muito importante, do Hotel Vasco da Gama, que é considerado o primeiro hotel do Algarve da era turística, verdadeiramente aquilo que podemos designar por um hotel. Era o primeiro hotel a sério e teve também uma grande função até de escola de turismo.

De qualquer modo, historicamente, desde princípios do século XX, há, de facto, dois pontos essenciais de turismo balnear do Algarve, que é, por um lado, a Praia da Rocha, no Barlavento, e, por outro lado, Monte Gordo, no Sotavento.

SI – Monte Gordo sempre esteve também muito ligado aos alentejanos. Qual a razão?

JCB – O Algarve tinha um problema de acessibilidade até a final do século XIX, porque era praticamente uma ilha. Era muito difícil vir ao Algarve. Mas os alentejanos tinham o rio Guadiana, que funcionava como uma estrada. Antes ainda de Monte Gordo ser descoberto pelo turismo, já em 1860, por exemplo, alentejanos vinham para os areais do estuário da Guadiana, para as praias de Vila Real de Santo António, porque havia uma ligação fluvial que fazia de Vila Real um lugar privilegiado.

Não é por acaso (e há coisas que a gente só percebe depois, quando as começa a ligar) que hoje em dia se diz e se sabe que muitos alentejanos continuam a ter uma ligação muito próxima com a praia de Monte Gordo, por vezes uma ligação que já tem 140 ou 150 anos. Vem de uma tradição em que, com a descoberta de Monte Gordo como estância balnear, quem começa a vir são aquelas famílias da burguesia industrial e comercial da vila [Vila Real de Santo António], ligadas às indústrias e comércios, obviamente associados às conservas, e os alentejanos, famílias abastadas de grandes proprietários alentejanos, mas também de gente pobre do Alentejo, que, nessa altura, também vinha a banhos por razões de saúde.

SI – Era uma perspetiva diferente de hoje, não é? É por isso que eu acho curiosa aquela história do alentejano que morre…

JCB – Pois, porque foi tomar os banhos todos de uma vez… Porque, sendo pobre, ele não se podia dar ao luxo de tomar os 30 banhos da receita e de estar cá o mínimo de 15 dias para tomar dois por dia, ou até, apenas um por dia, às 8 horas da manhã, como era costume da sociedade mais elegante, que achava que isso era não apenas o suficiente, como o máximo que seria indicado.

SI – Este livro conta muitos episódios que vão além dos factos históricos e que o tornam muito interessante, muito rico. Como é que chegaste a estas pequenas histórias?

JCB – Aproveitei muito os livros do doutor António Horta Correia, que têm um interesse fabuloso, porque ele andou à procura, nomeadamente, da informação que vem nos jornais. Por aqui se percebe a importância de ter bons arquivos. Se não fossem os jornais, não teríamos a maior parte da informação sobre Monte Gordo, no século XIX. Pelo menos, a informação que eu descobri veio toda de fontes que vão à procura do que está nos jornais.

SI – Nessa altura, os jornais tinham mais o hábito de dar aquelas pequenas notícias sobre a vida das terras.

JCB – Às vezes até os nomes, não é? Por exemplo, a história do chá dançante, que junta um conjunto de pessoas da elite da época, que vem nos jornais. É através dos jornais que nós chegamos a ela. E isso depois permite-nos construir histórias a partir de outras notícias que vão aparecendo ao longo do tempo, nomeadamente os casamentos que eram noticiados. E os eventos sociais onde essas pessoas da elite se juntavam. Tudo isso nos permite de facto contar histórias através de coisas que aparentemente estão dispersas.

SI – O nome «Os Filhos de Monte Gordo», é uma expressão que se usa aqui?

JCB – A expressão Os Filhos de Monte Gordo vem dessa coisa fantástica, que eu sempre achei incrível e que é muito frequente nas conversas, quando alguém de Monte Gordo se refere a ele mesmo como um filho de Monte Gordo. E que dá expressões do género: “mas eles pensam que podem fazer isso aos filhos de Monte Gordo?”.

Pareceu-me que esta ideia de Filhos de Monte Gordo vem dessa consciência grande de pertencer a um lugar, e quis usá-la nessa significação de eles se atribuírem a si próprios, com orgulho, essa desigualdade. Designarem-se como Os Filhos de Monte Gordo é uma maneira também de se defenderem e de marcarem bem as suas posições.

Eu insisto nisso: aquilo que aconteceu em dois ou três anos, no século XVIII, com o Marquês de Pombal a nacionalizar as pescarias, a retirar a lota de Monte Gordo, a fazer o ermamento da praia, portanto, a praia ficar sem ninguém, a fazer com que alguns símbolos de Monte Gordo desaparecessem, enquanto outros foram transferidos para Vila Real, tudo isso forjou uma identidade.

A Feira da Praia de Vila Real [de Santo António], chama-se Feira da Praia porque era a feira que a Confraria dos Pescadores de Monte Gordo, com autorização real, conseguiu que se fizesse aqui. Era a feira anual de Monte Gordo, inicialmente em dezembro e depois passaria para outubro, por causa de questões climatéricas. Logo que, na cidade de Vila Real de Santo António, em agosto de 1774, funciona a Alfândega, há uma Feira da Praia em Vila Real, que era de Monte Gordo e aí acaba.

No dia do início das festividades da construção de Vila Real, no dia 13 de maio de 1776, o primeiro ato simbólico que acontece é pegar no Santíssimo Sacramento, que está ainda na Casa da Câmara, e levá-lo para a igreja acabada de construir [na nova cidade]. Portanto, isto tudo contra Monte Gordo.

É curioso como estas coisas permanecem, nomeadamente através de lendas, que depois baralham um pouco as contas da história. Por exemplo, esta lenda de que os de Vila Real vinham cá roubar a imagem da Santa, mas que depois, quando chegavam ali a uma determinada zona, ela pesava tanto que tinham que a devolver. É essa memória coletiva sobre um momento em que as coisas da igreja de Nossa Senhora das Dores foram levadas daqui para Vila Real.

E isso ao mesmo tempo que se acabou com o concelho de Cacela, com a criação do novo concelho de Vila Real de Santo António e com a integração do termo de Cacela no novo concelho.

SI – E agora, o que estás a fazer? Já estás a escrever um novo livro?

JCB – Tenho uma encomenda, mas ainda não posso falar dela. Desde que venci o Prémio Leya, tenho tido algumas encomendas para escrever. E isso é muito gratificante, porque sempre achei que se olha com muita displicência para quem escreve. A ideia de escrever como um ofício, como uma coisa que envolve um trabalho, que deve ser pago, como se deve pagar todos os trabalhos. Mesmo que não me paguem muito, esta ideia de que tenho uma encomenda para escrever é uma ideia que eu tenho grande dificuldade em não aceitar. É muito justo e muito normal que se pague para escrever.

SI – Antes do Prémio Leya, que tem uma grande visibilidade, tu recebeste vários prémios importantes na poesia, mas nunca se falou muito deles. Em Portugal, não se liga tanto aos poetas como aos escritores?

JCB – Talvez… parece-me mais ou menos evidente que houve uma altura, talvez na minha juventude, em que, em Portugal, os autores mais valorizados eram os poetas. Uma geração que inclui o Ruy Belo, o Eugénio de Andrade, a Sophia, o Herberto Helder, o Jorge de Sena, que era poeta e prosador. Há um conjunto de poetas que eram, de facto, os autores mais respeitados no país. Mas acho que houve uma alteração relativamente a isso e, de facto, hoje em dia parece valorizar-se mais o romance do que a poesia.

De qualquer modo, penso que essencialmente terá a ver com a visibilidade do Prémio Leya que fez com que algumas pessoas passassem a conhecer o nome de um autor que praticamente não era conhecido.

SI – E começaste também a ser mais convidado para os festivais literários, não?

JCB – Há uma coisa que eu quero dizer: viver no Algarve é uma dificuldade para um autor, e não apenas para um autor, penso que isso se reflete em tudo, é sempre uma desvantagem.

Houve dezenas de entrevistas que não dei ou até dezenas de encontros em que não participei, porque me convidam a partir de Lisboa sempre, sempre. E eu não posso estar sempre a ir a Lisboa, andar 320 km para lá, andar 320 km para cá, para ir dar uma entrevista.

Há um problema que nós temos no nosso tempo e que tem a ver também com a situação do jornalismo Sinto que está muito pior desse ponto de vista, que há uma concentração maior nos grandes centros. Às vezes, sinto que é como se o Algarve não existisse em termos de meios de comunicação. Nem na RTP. Se houvesse outra atitude, isso permitiria aos autores, e não só, ser convidados para ir à televisão pública e não terem que se deslocar a Lisboa.

Às vezes, quando me convidam para uma entrevista, eu respondo: vocês não têm ninguém que possa vir falar comigo? Estou perfeitamente disponível, vivo em Vila Nova de Cacela, vocês vêm cá, se precisarem que me desloque até Vila Real ou Faro, eu desloco-me, venham falar comigo. A resposta é sempre: “Ah, nós não podemos…”. Com todo respeito, acho que há um certo desplante em achar que eu posso ir e vocês não podem.

Mas os meios de comunicação atualmente têm menos gente, não é? Eu conheci a redação do Diário de Notícias em 1980, quando escrevia no DN Jovem.

Nós queixamo-nos disto, às vezes parece quase uma menorização, não gosto de queixinhas e tal, mas é um facto. Não é só em relação ao Algarve, é em relação ao resto do país.

SI – Prevêem-se mais edições deste livro?

JCB – Isso não sei. Mas a Fundação vende imenso destes livros. O livro é barato e isso é uma coisa excelente! Porque uma pessoa vai comprar um livro, custa 17 ou 18 euros, ainda pode pensar duas vezes. Mas se o livro custa 4,5 euros, como este, se tiver vontade de o comprar, compra. E o livro está muito bem feito, não é uma edição de luxo, mas fica um livro bonito, vendido a um preço muito razoável.

O livro «Os Filhos de Monte Gordo» vai ser apresentado pelo seu autor José Carlos Barros no dia 23 de Abril, às 18 horas, no largo da Igreja Matriz de Monte Gordo, numa sessão ao ar livre que o autor espera que conte com muitas das pessoas que contribuíram para a obra, nomeadamente pescadores e antigas operárias conserveiras.

O livro está à venda em livrarias e nos supermercados Pingo Doce. Também pode ser encomendado aqui, no site da Fundação Francisco Manuel dos Santos.

Mas, para quem vive no Sotavento, o mais fácil (e agradável) até será comprá-lo na Livraria Lusíada, de Libânio Santos Jorge, um livreiro de Vila Real de Santo António que faz questão de dar destaque aos autores e temas locais.

Obrigado por fazer parte desta missão!